Le corps fonctionne de la même manière pour tous les êtres humains. En revanche, la perception de la maladie est profondément influencée par les croyances et pratiques culturelles. Elle varie d’une société à l’autre et d’un individu à l’autre.

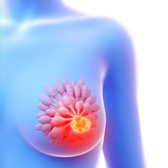

Le sein, comme tous les organes, est constitué de milliards de cellules, que le système immunitaire surveille en permanence afin de détecter celles qui deviennent anormales. Ces anomalies peuvent survenir naturellement au cours du cycle de vie de la cellule, à cause de mutations génétiques ou sous l’effet de facteurs extérieurs (ex : UV, tabac, alimentation transformée…).

Il arrive parfois, que ces cellules anormales réussissent à échapper au système immunitaire. Elles se multiplient et forment une masse dans le tissu mammaire, appelée « tumeur ». Certaines de ces tumeurs peuvent être bénignes, cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un cancer. D’autres, en revanche, sont malignes, c’est-à-dire cancéreuses.

Dans ce dernier cas, les cellules peuvent chercher à quitter le sein pour explorer d’autres parties du corps. Afin de les en empêcher, le système immunitaire active ses ganglions lymphatiques, qui sont de gros filtres arrêtant les cellules anormales, les bactéries ou encore les virus. Quand ils sont sollicités, ils gonflent. C’est pourquoi il est possible de les sentir sous les aisselles ou près de la clavicule dans le cas d’un cancer du sein (ou dans le cou pendant une angine). Lorsque les ganglions sont saturés, ils ne parviennent plus à filtrer efficacement les cellules anormales. Celles-ci peuvent alors circuler librement dans l’organisme et s’implanter dans d’autres tissus que celui du sein, où elles forment de nouvelles masses appelées « métastases ».

Dans la culture océanienne, le cancer, comme d’autres maladies, en plus de sa définition organique, fait l’objet d’interprétations culturelles. Il est souvent associé à un déséquilibre affectant non seulement les relations familiales et communautaires mais aussi le rapport à l’environnement. Par ailleurs, le sein, en tant qu’organe nourricier, occupe une place centrale dans les représentations collectives, de la naissance de l’enfant jusqu’au sevrage. Au-delà de cette période, il fait généralement moins l’objet d’attention, ce qui peut parfois retarder la détection de certains problèmes de santé comme les signes d’un cancer du sein.

Saviez-vous qu’il n’existe pas « un » mais « des » cancers du sein ?

Chaque cancer du sein possède sa propre carte d’identité. Celle-ci dépend du type de cellule concernée, de sa vitesse de croissance, de son extension dans l’organisme, de sa sensibilité aux traitements et bien d’autres caractéristiques. Certains peuvent se ressembler mais ils sont tous uniques.