En Nouvelle-Calédonie, les cultures sont multiples et chaque patiente traverse cette période de vie de manière singulière, en s’appuyant sur ses repères, ses croyances et ses racines, souvent enrichis par plusieurs héritages culturels. C’est en prenant en considération cette diversité culturelle, qu’un parcours de soin a été mis en place en Nouvelle-Calédonie.

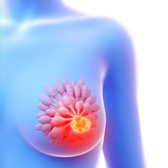

Après l’annonce, une consultation avec un oncologue (médecin spécialiste des cancers) est proposée. Au cours de cette consultation un ensemble d’examens est prescrit pour définir la carte d’identité du cancer : taille de la tumeur, atteinte ou non des ganglions, présence ou non de métastase(s), présence ou non de récepteurs hormonaux, grade tumoral, évaluation des comorbidités (âge, maladie(s) chronique(s), état général…), …

Le dossier médical est présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) où plusieurs spécialistes (oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes, anatomopathologistes, gynécologues…) se réunissent pour définir de manière collégiale la prise en charge la plus adaptée.

À la suite de cette réunion, le médecin présente à la patiente un programme personnalisé de soins (PPS) en médecine conventionnelle et effectue une demande de longue maladie. Il explique chaque étape, les traitements proposés, leurs objectifs ou encore les effets secondaires possibles. Il est possible d’associer à ce programme personnalisé de soins, des traitements de la médecine traditionnelle, en informant les professionnels de santé si des plantes sont utilisées (un chapitre est dédié à cette thématique).

Chaque patiente peut se renseigner sur les conséquences d’un éventuel refus, demander un deuxième avis médical et choisir d’accepter ou de refuser les soins proposés.

Il est possible pour les patientes de demander la présence d’une tradi-praticienne lors de ces rendez-vous. Elles peuvent aussi demander une rencontre avec une assistante sociale afin d’être accompagnée dans les démarches administratives (arrêt de travail, aide à domicile, transport …).

Dans les approches médicales conventionnelle et traditionnelle, la santé mentale occupe une place essentielle, même si elle peut être abordée sous des angles différents. Chaque patiente peut puiser dans l’une, l’autre ou les deux approches, selon son ressenti et ses besoins.

Dans l’approche médicale conventionnelle, il est recommandé de se faire accompagner par un professionnel de la santé mentale dès l’annonce du diagnostic, tout au long du parcours de soins et au-delà de la fin du traitement. Cet accompagnement vise à soutenir durablement le bien-être mental. Ce dernier peut aussi être apporté par des soins de support variés.

Dans l’approche médicale traditionnelle, le bien-être psychique repose sur plusieurs dimensions comme celles liées au corps ou à l’environnement qui entoure la personne malade. Le bien être mental peut ainsi être apporté à travers des rituels, des consultations avec des guérisseurs ou encore l’utilisation de plantes.

Avant le début de certains traitements pouvant être toxiques pour les ovaires, il est possible de congeler des ovocytes, en fonction de la réserve ovarienne et de l’âge.

Cette procédure nécessite cependant :

- Que la tumeur ne représente pas une contre-indication à cette stimulation (par exemple, la présence de métastase(s) ou de récepteur(s) aux œstrogènes) ;

- D’avoir le temps de réaliser des cycles de stimulation ovarienne avant le démarrage de la chimiothérapie.

Dans des cas particuliers, la congélation de l’ovaire entier peut être envisagée. Cette technique n’étant pas disponible en Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire de se rendre à l’étranger pour effectuer le prélèvement avant le traitement, puis la greffe une fois les soins terminés.

Le premier objectif de la chirurgie est de retirer la tumeur (tumorectomie) en enlevant : une partie du sein (mastectomie partielle), le sein dans son ensemble (mastectomie totale) et/ou les ganglions lymphatiques (curage axillaire).

Cette intervention peut être réalisée en ambulatoire (opération et sortie le jour même) ou en séjour hospitalier de quelques jours. La cicatrisation prend généralement plusieurs semaines (environ un mois).

La chirurgie peut aussi être proposée de manière préventive, notamment chez certaines femmes présentant un haut risque de développer un cancer du sein au cours de leur vie, comme lors de certaines mutations génétiques.

Le deuxième objectif de la chirurgie est la reconstruction mammaire. Certaines femmes choisissent de la réaliser, tandis que d’autres préfèrent ne pas y recourir :

- La reconstruction immédiate

Elle est réalisée en même temps que la mastectomie, afin d’éviter une période sans poitrine. Cependant, elle n’est pas toujours possible.

- La reconstruction différée

Elle a lieu plusieurs mois après la fin des traitements. Plusieurs techniques peuvent être envisagées, comme l’utilisation d’implant(s) mammaire(s) ou de lambeaux de tissus prélevés sur d’autres parties du corps.Chaque situation étant unique, pour en savoir plus et échanger sur les options les plus adaptées, il est recommandé de consulter un ou plusieurs gynécologues et chirurgiens spécialisés en reconstruction mammaire.

Des alternatives à la chirurgie existent comme le port de prothèse(s) externe(s) (placée(s) dans un soutien-gorge adapté, sous les vêtements) ou le tatouage 3D pour recréer l’aréole et le mamelon.

Plusieurs fiches gratuites existent pour permettre aux patientes une décision éclairée :

- La fiche d’aide à la décision de la haute autorité de santé (HAS)

- La fiche d’information à destination des patientes réalisée par l’institut national du cancer (INCa), la haute autorité de santé (HAS), l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le ministère des solidarités et de la santé ainsi que le directoire de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (CPRE).

Une liste non exhaustive des effets indésirables de ce traitement est disponible dans le guide.

Objectif : détruire les cellules cancéreuses. Il en existe trois types :

- La chimiothérapie néoadjuvante (avant la chirurgie) : elle vise à réduire la taille de la tumeur maligne afin de pouvoir l’enlever plus facilement ;

- La chimiothérapie adjuvante (après la chirurgie) : elle vise à éliminer les cellules cancéreuses restantes et réduire le risque de récidive ;

- La chimiothérapie métastatique : elle vise à contrôler la maladie, ralentir sa progression, réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie.

Elle est administrée par cycles, espacés d’une à trois semaines selon le protocole, permettant au corps de récupérer entre les séances.

Pour la chimiothérapie néoadjuvante et adjuvante, l’administration se fait généralement par perfusion intraveineuse, souvent via un dispositif appelé « chambre implantable (ou PAC) ».

Pour la chimiothérapie métastatique, l’administration se fait le plus souvent par voie orale.

Une liste non exhaustive des effets indésirables de ce traitement est disponible dans le guide.

Objectif : éliminer les éventuelles cellules cancéreuses qui pourraient persister après la chirurgie, que ce soit dans le sein et/ou au niveau des ganglions.

La durée du traitement peut varier. Le plus souvent, les séances ont lieu du lundi au vendredi sur une période de trois à six semaines et chaque séance dure environ trente minutes. Des repères (sous forme de petits traits au crayon) peuvent être tracés sur la peau pour cibler la zone à traiter.

Une liste non exhaustive des effets indésirables de ce traitement est disponible dans le guide.

L’hormonothérapie est utilisée pour traiter les cancers du sein dits « hormonodépendants », c’est-à-dire lorsqu’au moins une partie des cellules tumorales possède des récepteurs aux œstrogènes et/ou à la progestérone.

Objectif : bloquer l’action des hormones sur les cellules cancéreuses, grâce à un traitement pris chaque jour pendant cinq à dix ans.

Une liste non exhaustive des effets indésirables de ce traitement est disponible dans le guide.

Objectif : cibler le fonctionnement de certaines cellules cancéreuses grâce à l’injection d’anticorps de synthèse, tout en préservant au maximum les cellules saines.

Un anticorps naturel est une molécule du système immunitaire chargée d’identifier et de neutraliser les éléments étrangers à l’organisme, appelés « antigènes ». Les avancées scientifiques permettent aujourd’hui de fabriquer en laboratoire des anticorps de synthèse capables de reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses. En se fixant sur un récepteur précis à la surface de ces cellules, l’anticorps dépose un « marqueur » qui facilite leur détection et leur destruction par les défenses immunitaires.

L’administration se fait sur plusieurs semaines.

Une liste non exhaustive des effets indésirables de ce traitement est disponible dans le guide.

Selon la carte d’identité du cancer, il est possible que l’équipe médicale propose à la personne malade de participer à un essai clinique.

Un essai clinique est une étude qui permet de tester un nouveau traitement ou une nouvelle combinaison de traitements afin d’améliorer la prise en charge médicale. Ces essais se déroulent en plusieurs étapes :

- Phase 1 : vérification de la sécurité du traitement et de la dose à utiliser (petit nombre de participants) ;

- Phase 2 : évaluation de l’efficacité et des effets secondaires (plus grand nombre de participants) ;

- Phase 3 : comparaison du nouveau traitement avec le traitement habituel (grand nombre de participants).

Avant de commencer, le patient reçoit toutes les informations disponibles et doit donner son consentement éclairé. Des examens (prises de sang, imageries...) sont souvent nécessaires avant de débuter. Un suivi médical régulier est assuré et le patient peut à tout moment se retirer de l’essai.

Les essais cliniques sont le plus souvent proposés :

- Lorsque les traitements standards ne fonctionnent pas ou plus ;

- En cas de récidive(s) ou de métastase(s) ;

- Parfois dès le traitement initial, afin d’accéder aux avancées les plus récentes.

En Nouvelle-Calédonie, il y a peu d’essais cliniques. Cependant, il est parfois possible de participer à des essais grâce à des partenariats avec la métropole ou des pays étrangers.